石川県加賀市山中温泉「大土町(おおづちまち)」

歴史

東谷地区には、動橋 川沿いに縄文中期の「今立黒目遺跡」や「今立発電所遺跡」、縄文後期の「荒谷鶴ノ口遺跡」 があって、石器類や土器類の出土品は、福井県大野市や勝山市の遺跡から出土するものと類似 したものが多いことから、福井県北部と交流があったと考えられる。

近世初期には加賀藩の支配下で「加賀国江沼郡」、寛永 16 年(1639)に 加賀藩が富山藩、大聖寺藩の3つに分かれると、江沼郡は大聖寺藩の支配となった。

この地区では製炭や焼畑が営まれていたが、家庭燃料が薪炭から石油・LPガスに転換したことで、木炭の需要 が減少し、過疎化が進んだとされる。

大土町では昭和 13 年に6 棟の土蔵と大土神社社殿を除くすべての建物が全焼した。

大火後まもなく復興した主屋は、 瓦葺で建築された。

戦後になると、茅葺の建物は瓦葺にほぼ入れ替わり、現在のよう な集落景観となった。

※動橋(いぶりはし)・江沼(えぬま)・大聖寺(だいしょうじ)加賀市加賀東谷伝統的建造物群保存地区保存計画より

位置

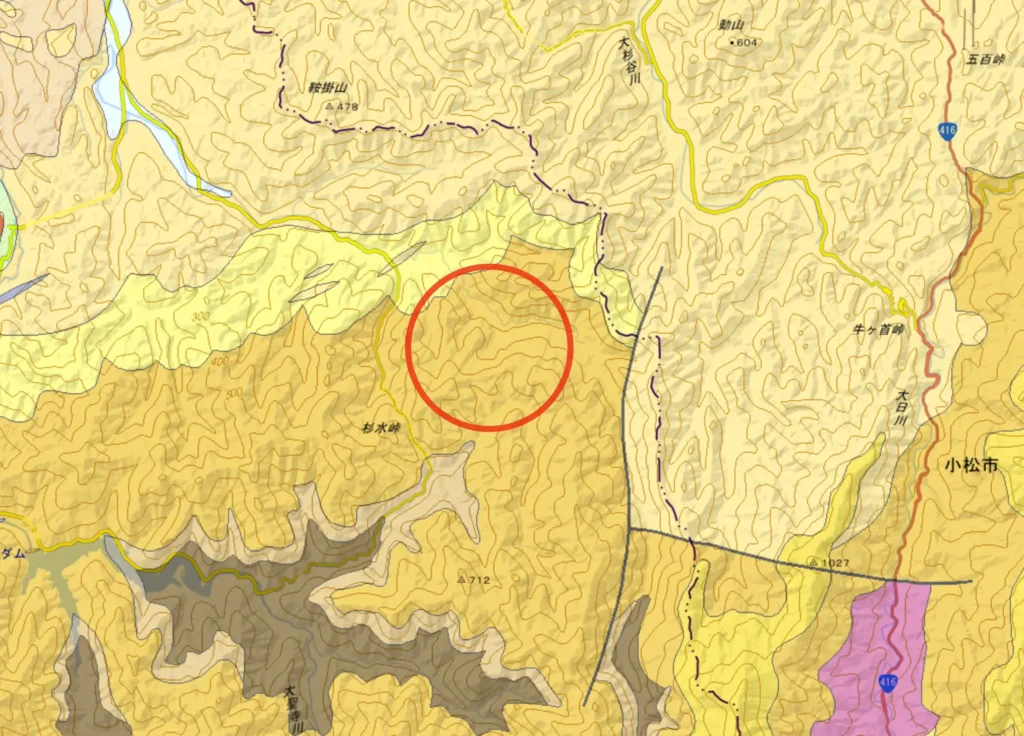

大土町は、石川県加賀市山中温泉ですが、位置的には山代温泉より東側から山の方角を目指す方が近いと思います。

山中温泉は大聖寺川ですが、大土町は動橋川の上流です。

〒922-0135 石川県加賀市山中温泉大土町

Google マップの航空写真で表示させると、森に囲まれた小さな集落です。

何で、こんなところに人が住んでいたのだろうか?

大土町は1937年 昭和12年に集落を全焼したことが村の入り口のところに書かれていました。

行ってみるとわかると思いますが、普通の人は絶対に通らないような舗装林道を登っていかなければならないのです。

現在では、道路の分岐のところに、「おおづち」と石に書かれていますが。

赤瓦と煙出しの里

石川県加賀市の山間部に「赤瓦(あかがわら)と煙出しの里」と呼ばれる集落がある。

家屋の特徴は、赤い瓦と煙出しと呼ばれる、小さな屋根のついた煙突が飛び出しているのが特徴だ。

村の風景

春はさくら

大土町に春に訪れると、神社の前の桜に出迎えられます。

神社の名前は、大土神社で町名をそのまま使っています。

境内を綺麗にされていたので、お賽銭を置いて、詣りさせていただきました。

町には、綺麗な山水が水路を通って流れています。

散った桜の花びらが、湧き出た水の上で、渦を巻いて集められます。

集落のほとんどの人が村を離れてしまったという話でしたが、昔の山村の姿は、そのまま保存されています。

今でも、手入れをするために、元村民が通っていると聞きました。

春先に訪れると雪の下(ユキノシタ)の変わった形の花が出迎えてくれました。

大火の後に一斉に再建されたのでしょうか、

昭和の建物で、瓦屋根は濃い茶色で赤瓦、かがルージュと呼ばれているようです。

家の周りには石垣が積まれていて、屋根の上には、煙出と言われる煙突があるのが大きな特徴です。

雪の重みのせいか、軒が変形しているところが多々ありました。

夏

大土町が夏になると

木々の緑、家の周りの花が迎えてくれます。

ひまわりは、この村を手入れしている方が植えているのだろうと思います。

秋

秋の紅葉にシーズン

葉っぱの紅葉と赤瓦とのコントラストが素敵ですね。

家の土壁が剥がれ落ちているのが痛々しいです。

明星山の標高は、1,188m

近隣の黒姫山と同じ石灰岩からできています。

この石灰岩は、3億年前の珊瑚礁が確認されているようで、海の底に堆積した珊瑚礁がプレートの移動で付加体になって、この地に現れたということになります。

ロッククライミングがされているようで、440mの絶壁を登るそうです。

次に、どうして石灰岩の山ができたのでしょうか。

冬は雪

冬になると、毎年の大量の雪の重さで家は痛んできます。

冬を越してと、家の修繕を行わないとどんどん壊れてしまいます。

前に来た時に歪んでいた軒の一階の軒の修理がされています。

大雪の年には、家の軒下辺りまで雪が積もっていました。

こんな光景も、地球温暖化があって、見られなくなってきています。

屋根は赤瓦(あかがわら)と煙出し(けむだし)が特徴の家屋。 家の土壁が剥がれ落ちているのが痛々しいです。

〒922-0135 石川県加賀市山中温泉大土町

初めて大土町に来たのは2010年頃だったかなぁ

初めてこの村を訪れたのは、いつも散策に出かけている道路の小さな脇道があることは、知っていたのですが、クルマで通るには狭いなと思っていました。

ある日、バイクで通りかかった時に、その細い脇道に行ってみようと思ったのが初めてです。

クルマ同士がすれ違うのがギリギリの道路、片側は動橋川(いぶりはしがわ)の深い谷、反対は山の斜面で鬱蒼とした暗い感じの森の中を抜けていくと、

いきなり、道路の脇に薪が積んであり(誰かが住んでいるのか)、少し進むと視界が開ます。

何だここは?

自分が子供の頃の風景よりも古い感じがする。

ここだけ、昭和初期から時間が止まっているのではないか。

始めて来た時は、本当にタイムスリップしたのではないかと勘違いしたほどでした。

自分の家の比較的近くにこんなところがあるなんて、本当に驚きでしかなかったことを覚えています。

ひっそりと、本当に山の中の一角の小さな開けた土地に、まだ残っているのが不思議でした。

紅葉の時期にも訪れてみました。

雪景色を見ると、本当に北陸の雪のなかの村の風景です。

なんか、懐かしくなりますね。

大土町の正体?を妄想する

平家の村

大土町の正体を考えてみると、巷では平家の落武者が作ったとされています.

聞いた話では、過去には、ひとつ山を越えた小松市の大杉町と交流があったそうです.

加賀市から小松市の山間のところでは、平家の話がよく聞かれます.

さらに、山間の人の目の色と平野部の人の目の色が少し違うようにも見えますから、平家の正体は、北方から来た人が作ったのかもしれません.

北海道からの移民

大土町の山を一つ超えたところ(山中温泉上新保町)に、北海道から移住してきたとされる新保町の表記を見たことがあったので、北の方からやってきて住み着いた可能性もありますね.

北海道といえばアイヌ民族?

地滑りによって開かれた山?

もうひとつ 大土町の地形ですが、地滑りによってできた山の中の小さな平地のように思います。

大土町の地形を考えると、村の裏側には小さな棚田があります。

棚田が作られるところは、過去に地滑りがあったところが多いと聞きます。

地滑りのところの特徴は、何らかの地下の水源で地盤が緩くなったところらしいです。

大土町の水路に流れる綺麗な水源は地滑りの原因となった地下水や湧き水だろうと予想できます。

また、村の裏山には、大きな岩がいくつもあって、地滑りの時に山の上の大きな岩が落ちてきたのだろうと考えました。

山中温泉「大土町」へ行ってみたい方への注意

山の中のひっそりとした集落跡なので、公共の交通機関はありません。

車やバイクで行かれるのが良いと思います。

道路幅が狭いところがあり、路肩の側溝には蓋がなく、路面自体が苔むしていますので、充分注意して運転するようにしてください。

また、大土町の中のすべてのものには所有者がおりますので、草木等を勝手に持ち帰ったりしないでください.

一度、家の持ち主で大阪在住の方が雪で壊れた家を修理しておられましたのを見ました.

大土町周辺の地質

周辺情報

キャンプ場

刈安山森林自然公園

期間は4月20日から10月20日まで それ以外はトイレが封鎖されます。

飲み水などがないために、キャンプの禁止はしていないが、推奨されているわけではない。自己責任でお願いします。