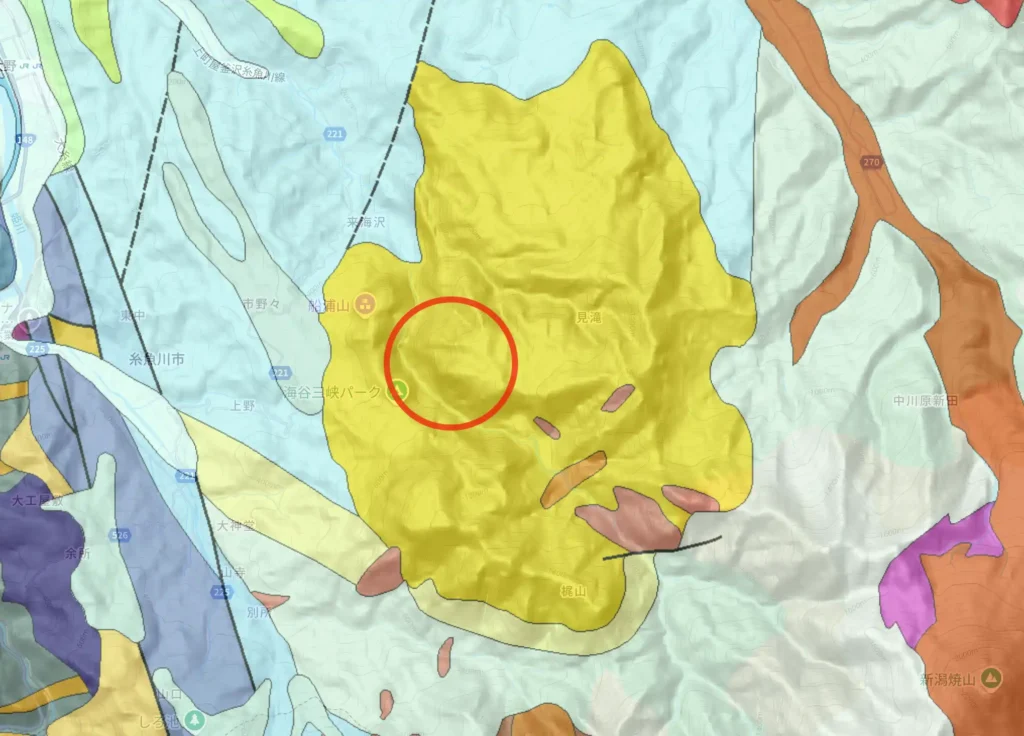

海谷三峡パークの位置

〒949-1214 新潟県糸魚川市見滝

細い道路を通る。

渓谷の対面に迫力のある大きな岩盤があるだけです。

※ 海谷(うみだに)

海谷三峡パーク

千丈の大岩壁

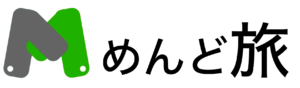

「千丈の大岩壁」は、海谷三峡パークのウッドデッキからみえる、縞模様の岩壁は、千丈ヶ岳(国土地理院地図には表記されていない)の南側の岩壁になります。

岩壁には、大胆な斜めの地層が見えます。

どのように造られたのか?

※ 千丈(せんじょう)

千丈ヶ岳の南側の岩壁、海谷三峡パーク

海谷渓谷は、フォッサマグナが海だったころ (約300万年前)にできた海底火山噴出物(海川火山岩類)を刻んでできあがりました。

海谷渓谷一帯は、約350万年前にフォッサマグナの海で起きた海底火山の活動によってできた安山岩質の火山角礫岩(かくれきがん)、凝灰角礫岩、溶岩、貫入岩などからできています。

展望台の正面に見える崖は、海川の浸食により海底火山の断面が露出したもので、「千丈の大岩壁」と呼ばれ、高さは600mに達します。

海川の右岸には千丈ヶ岳(1,203m)、鉢山(1,575m)、阿彌陀山(1,511m)

左岸には駒ヶ岳(1,487m)、鬼ヶ面山(1,591m)、鋸岳(1,631m)が連なります。海谷渓谷ジオサイト

海谷渓谷は、フォッサマグナが海だったころ (約300万年前)にできた海底火山噴出物(海川火山岩類)を刻んでできあがりました。切り立った壁には、海底火山の内部構造(火山灰や溶岩が流れたあと)がよく保存されています。三峡峠から眺められる千丈ヶ岳の大岩壁には、左方へ傾く地層がよくわかります。

糸魚川ジオパーク

「千丈の大岩壁」=「千丈ヶ岳の岩壁」

石板に書かれていた内容は、

千丈ヶ岳の岩壁は、安山岩という火山岩でできており、約400万年前の海底火山から流れ出た溶岩などが、その後、起して地表に現れたものです。

海谷渓谷のV字合は隆起する大地が眼下に流れる海川によって、長い年月の間、深く浸食されてできあがりました。

海底の火山活動は、約32000万年前に日本列島がアジア大陸から離れることで誕生したフォッサマグナが、また海だった頃に起きたもので、柏崎の米山、長野の戸際山なども同時代の火山岩からできています。平成4年10月 糸魚川市

まとめてみると、海谷渓谷は、

- 約400万から300万年前

- 海底火山噴出物からなる安山岩

- 海川の侵食により海底火山の内部構造の観察ができる。

岩壁を拡大してみると

火山岩が斜め方向に幾重にも重なる様子は、海底火山噴出物が繰り返し噴出し、火山岩の層を造ったのだろう。

鉢山は溶岩の岩脈

写真の中央奥にみえる鉢山(はちやま)は、かつての海底火山のマグマの通り道(貫入岩)です。

この方向から見ると縦長に見えますが、実際には、奥側に長い形の山になっています。

個人的には、展望でキッキから、渓谷の間に映る鉢山の様子は、秘境感があって、悪くないと感じました。

貫入岩(かんにゅうがん)とは、地殻内部にマグマが貫入して固まってできた火成岩の総称です。マグマが地表に到達することなく地下で冷えて固まるため、地質学的な概念として扱われます。

Gemini

「楢山節考海谷ロケ地」の標柱

『楢山節考』(ならやまぶしこう)は、深沢七郎の短編小説。

山深い貧しい部落の因習に従い、年老いた母を背板に乗せて真冬の楢山へ捨てにいく姥捨山の物語。wikipedia

楢山節考 (1983年の映画)

海谷ロケ地

1982年の秋から冬にかけて海谷渓谷で映画「楢山節考」のクライマックスシーンとなる姥捨て場面の撮影が行われたそうです。

長男辰平(緒方拳)が母おりん(坂本スミ子)を背負い海谷の秘境を分け入ったシーンが撮影されたそうです。

「楢山節考」は翌年1983年のカンヌ映画祭でグランプリを受賞しました。

海谷ロケ地の裏話

緒形が坂本を背負って歩くお山いきのシーンでは、糸魚川上流の200メートルもの崖の上の狭い尾根にスタッフで道を作り撮影した。

距離としては10メートルぐらいで、緒形と坂本が決死の覚悟でこのシーンを演じ、無事に終わって抱き合ったら、今村が「もう一回」と言ったそうです。

※ 今村は、監督 今村昌平氏

海谷周辺の地質図