面谷鉱山跡

福井県大野市にあり、九頭龍湖沿いの国道158号線から夢の架け橋(箱ヶ瀬橋)を右折してしばらくして未舗装道路を面谷方面に上がっていきます。

旧和泉村上穴馬地区に存在した銅山で、諸説あるそうですが、1669年から大正11年まで採鉱されていたようです。

集落の最大の時は3000人くらいが暮らしていたように書かれていました。

大正7年からのスペイン風邪によって多数の死者が出たこと、海外からの安価な資源の輸入等で採算が取れなくなったことが閉山の理由のようです。

福井県大野市にある面谷川の右側の未舗装路をしばらく走ると 面谷鉱山(おもだに)跡にたどり着けます。

面谷鉱山で考えたこと

面谷鉱山で起こった悪性の流行性感冒とは、現代の新型コロナウイルスに近い感染だったのかもしれません。

ウイルスは動物の体の中で増え、体液等で他人に感染します。

動物の中でウイルスが増殖すると発熱等の症状が現れますが、ウイルスが体内に入り込んでも発症しない人もいることになります。

鉱山の小さな谷の集落に1000名もの人が住んでいたとなっていて、その中の10%が亡くなってしまったのだろうと予想できます。

上の石碑にかかれていることだけでは、はっきりとした数値はありませんが、そのほかの90%の方はウイルスに打ち勝ったことになるでしょう。

wikipediaに書かれているスペインかぜについて

当時の世界人口18-19億人で感染者は5億人程度、感染割合は27%とされている。

死者は1億人を超えていたというので、感染した人の2割が亡くなったということらしい。

面谷鉱山の小さくて密集した集落では、全ての人がスペインかぜのウイルスに曝露されたと考えられます。

石碑の情報から死者の方が約10%ならば集落の人口1000名の半数の500名の方が感染し発熱等の症状が発生したと考えます。

そして、症状の発生した500名の内の20%の方の尊い命が奪われたのでしょう。

それも、老若男女を問わず。

この石碑に書かれていることを我々は教訓にしなければならないなと感じました。

中竜鉱山跡

中竜鉱山大斜坑跡

中竜鉱山(なかたつこうざん)は、福井県大野郡和泉村(現大野市)に存在した鉱山。

スカルン鉱床、気成鉱床からなり、古くは13世紀から銀山として、また近代になってからは日本亜鉛鉱業が経営する亜鉛鉱山として知られる。

モリブデン鉱などレアメタル鉱石も産出していたらしい。

1987年、円高により採算が悪化し閉山した後は、鉱山の跡地を利用した体験型鉱物博物館である「アドベンチャーランド中竜」として再利用され、社宅跡地と福利厚生施設はDAINOUスポーツランド (IZUMIクロスカントリースキー場) に再整備された。

また、大野市の酒造メーカーがかつての鉱山の坑道を借り貯蔵庫として利用している。

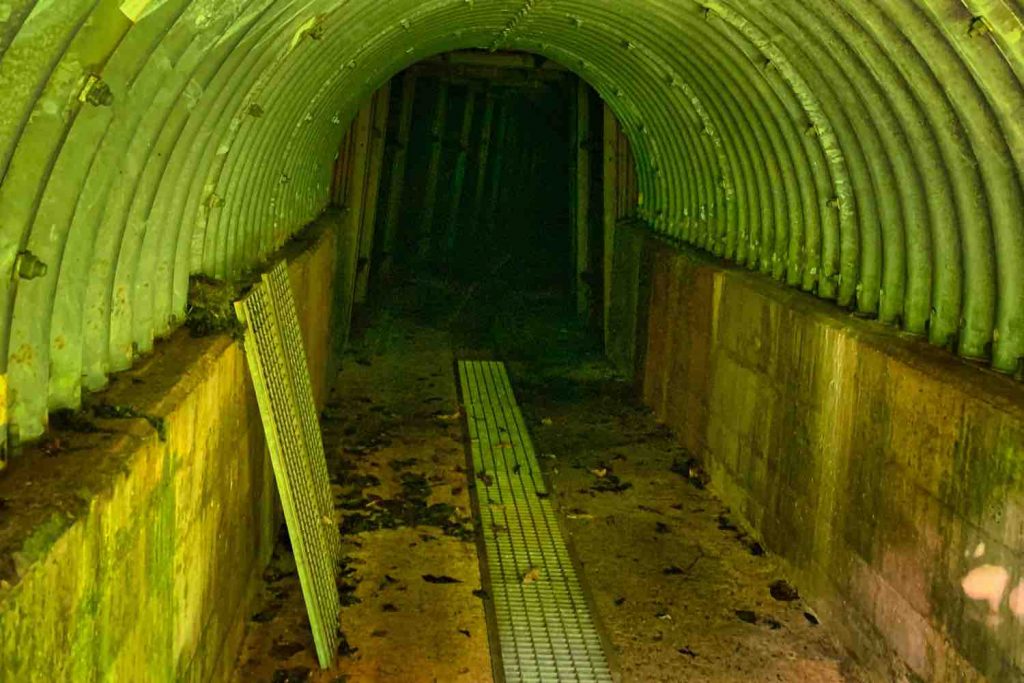

中竜鉱山は、福井県大野郡和泉村(現大野市)に存在した鉱山。この古びたコンクリートの壁が雰囲気があって良い。

〒912-0216 福井県大野市上大納

VHJJ+J8 大野市、福井県

坑道の中の様子は、勝手リンクhttp://ruin-explorer.com/nakatatu/nakatatu.htmlで

過去の2001年の風景はこちらのサイトでhttp://hasiru.net/~maekawa/mine/nakatatu/nakatatu1.html

アドベンチャーランド中竜のことを調べていたら、

自分が小学生の頃だろうか、40年以上も前のこと

親の職場で、家族同伴の慰安バス旅行というものがあって、

何度か、その旅行に参加したのですが、ある年、九頭龍ダム見学があったことを思い出しました。

その時の記憶かどうか、わからないけれど、どこかの観光用の鉱山の坑道に入った時の記憶が、急に蘇ってきました。

すると、中竜鉱山の坑道と記憶がリンクしてしまった。

もしかすると、アドベンチャー中竜の中竜鉱山大斜坑の中に入った経験があるのではと思ったわけです。

でも、違うかな。

鉱山の中には、小学生にとって興味の対象ではなかったので、映像しか覚えていないのですが。

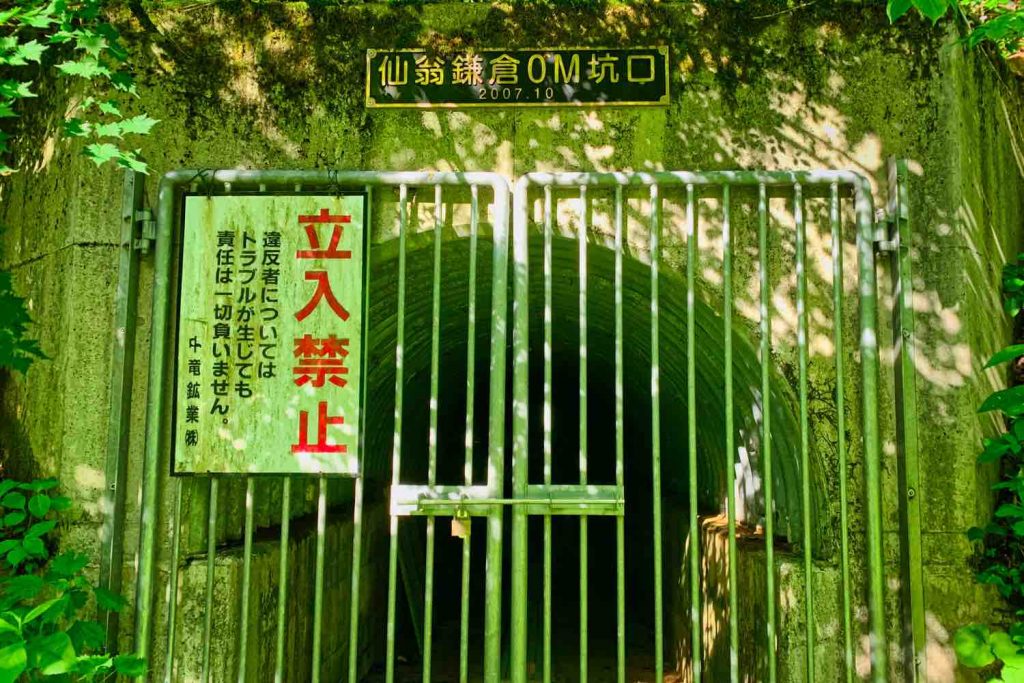

仙翁鎌倉0M坑口

仙翁(せんのう)坑口は中竜鉱山のたくさんある坑道の一部のようです。

仙翁坑口から少し離れたところにズリ山がありました。

中竜鉱山大斜坑の高さが基準の0メートルのようです。この坑口は斜坑で約170mくらい下の坑道に繋がっているようです。

日の谷坑口

日の谷坑口も中竜鉱山のたくさんある坑道の一部のようです。

近くにはズリ山のような痕跡はみられませんでした。

この坑口から多量の水が流れ出ていることから、中竜鉱山の坑道に溜まる水を排出するための坑口かもしれませんね。

黒当戸坑口

考察

大昔にマルコポーロが記した魏志倭人伝には、黄金の国ジパングと書かれていました。

マルコポーロは実際には日本には訪れてはいないのですが、日本という国土は、資源に恵まれていたのかもしれません。

ただ、大陸の鉱山のような露天掘りで採掘できなかったので、コストで負けて鉱山を閉じたというのが本当の理由だと思います。

日本には大した資源がないと学生時代に教えられてきたけれど、山の中の道路を走行していて、鉱山の跡があって、石油資源はほとんどなかったけれど、全く資源がなかったわけではなかったことがわかりました。

地層の断層と鉱脈

鉱山には鉱脈というものがあるそうです。

地球には様々な金属物質が存在していますが、人間が使える金属の量は地表近くに存在する金属だけと言われています。

その一つに、鉱脈があります。

佐渡島で金山跡を見学したときに、金は熱水鉱床に存在することを初めて知りました。

熱水に溶けた金属が岩石の割れ目や空隙に沈澱してできるようです。

wikipediaから

熱水鉱脈は、地下のマグマで熱せられた熱水が通過途中の岩石の鉱物や元素を溶かしこみながら上昇し、温度や圧力の低下などで含まれていた鉱物が岩石の裂罅(れっか)に結晶化して形成された鉱脈である。

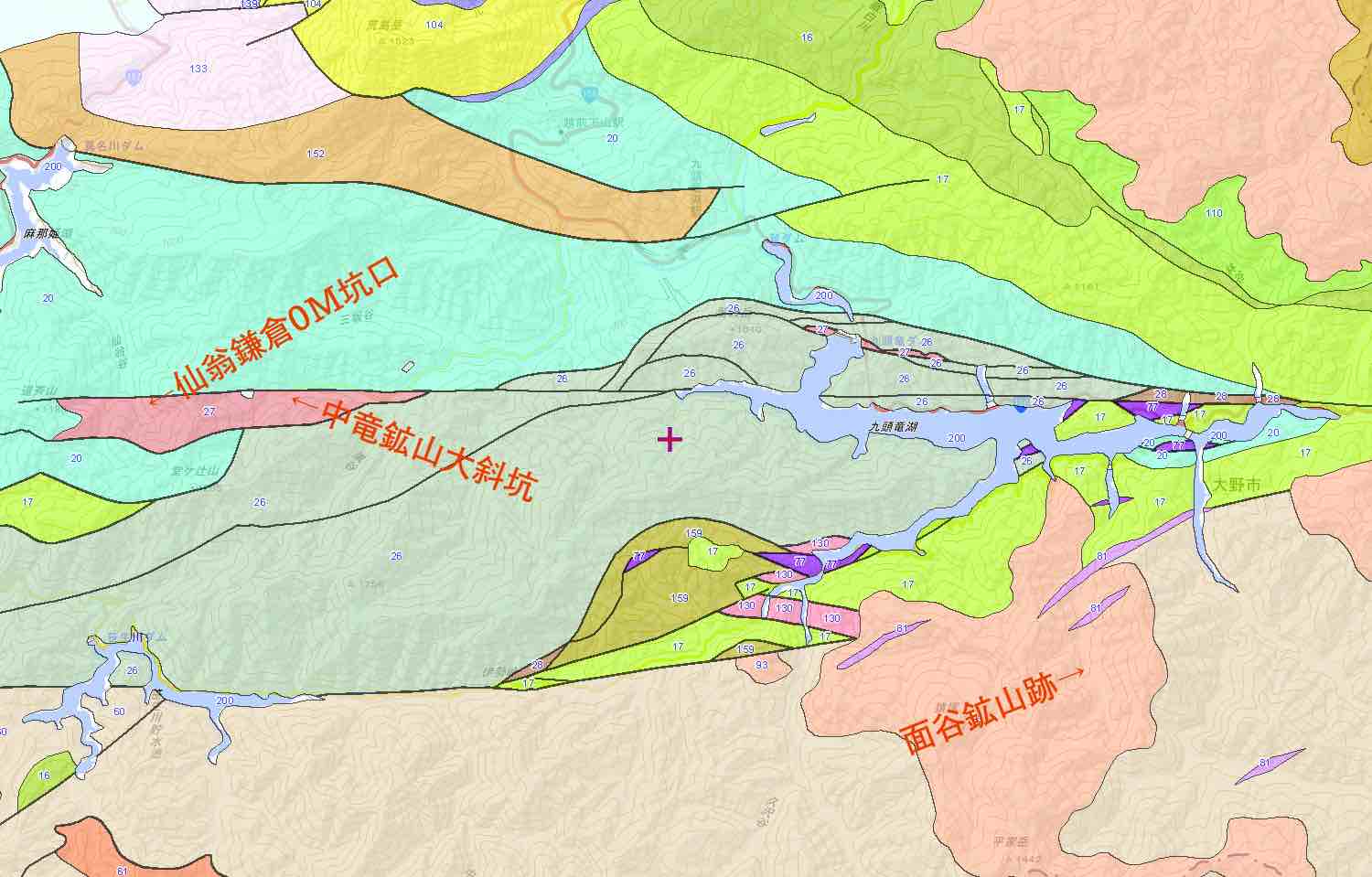

中竜鉱山には九頭龍湖から伸びる断層が存在している。

過去には火山活動があって高い圧力で金属が溶け込んだ熱水が岩石の割れ目で沈澱したのであろうか。

そういえば、福井には越前海岸という柱状節理の発達した風光明媚な海岸があって、過去に火山が活動が活発であったことが想像できる。

目に見える風景も楽しいですが、地質図をみてみるのも面白いかもしれません。

ただ、地質図に慣れていないせいか、見方がよくわかりませんね(笑)。

黒当戸坑口、大平坑口、丸山坑口があるはずだが、