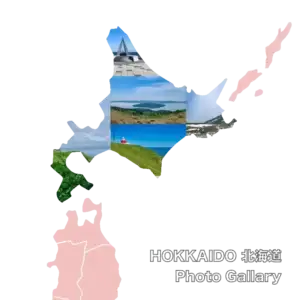

雨のオホーツク海岸沿いルート

知床野営場からオホーツク海を右手に日本最北端を目指すルートです。

土砂降りの中を走る、走る、走る

カッパはゴアテックスの山岳用のものですが、汚れていたせいか、少し染みてきました。

靴は、イタリア製ガエルネの革製ですが、これまで、靴下まで濡れたことがなかったのですが、ほんのり染みた後がありました。

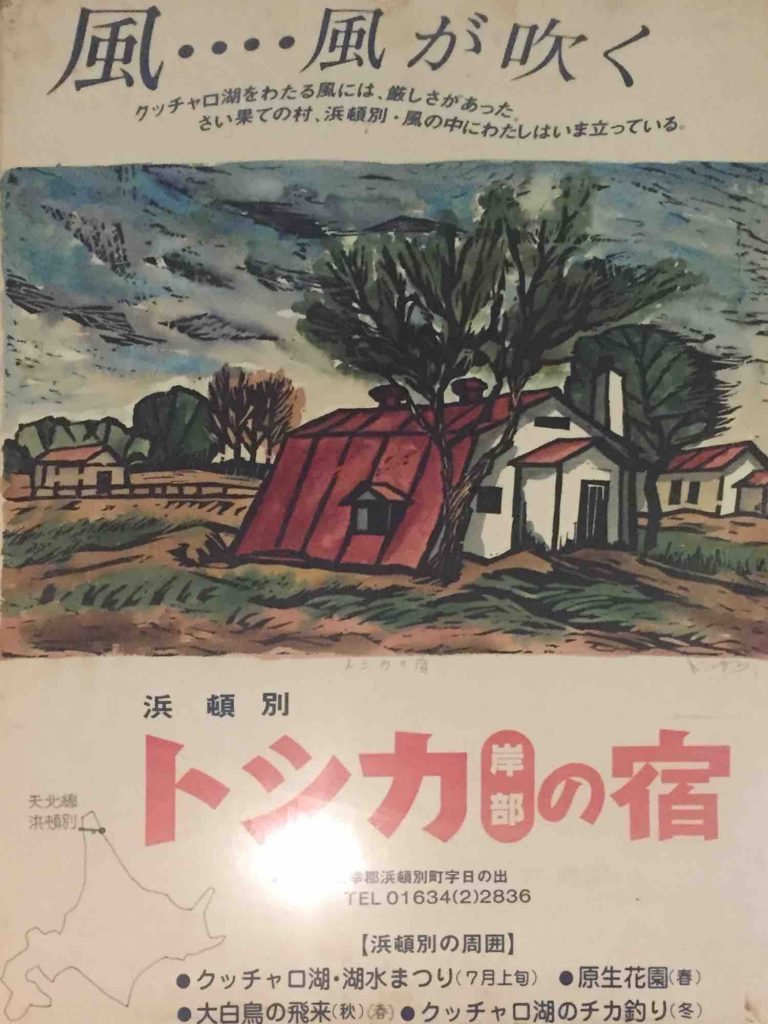

浜頓別のトシカの宿

クッチャロ湖畔キャンプ場は、クマが出没で禁止、浜頓別のトシカの宿が空いていたのでお世話になることにしました。

〒098-5739 北海道枝幸郡浜頓別町クッチャロ湖畔89

旅人の宿ですね。(とほ宿)

宿泊客は自分の年代に近い人たち、つまり、おっさんが4人と、経営しているおばちゃん一人で、飯時には、たわいのない会話で和んでいました。

久しぶりのベッドだったので、熟睡させていただきました。

クッチャロ湖

名前の由来は、アイヌ語の「沼の水が流れ出る口」で屈斜路湖と同じそうです。

よく似た名称があるのは、そのせいですね。

クッチャロ湖 クッチャロ湖はオホーツク海沿いに開けた頓別平野の南部にある。

仁達内川河谷の溺れ谷が、砂州によってオホーツク海と隔てられた海跡湖。

頓別平野にはポロ沼、モケウニ沼など砂州で閉塞された海跡湖が並ぶが、これらの砂州は北部の台地の侵食により生じた砂礫が、沿岸流によって南東へ運ばれたものである。wikipedia

日本最北端へ

朝から小雨でしたが、トシカの宿で一緒になった人たちに見送られながら砂利道を出発しました。

宗谷岬

雨ですが、宗谷岬に到着です。

昔よりも建物が増えて、駐車場など、綺麗に整備されていました。

いろんな旅に出かけて、一番記憶に残っているのが、この端っこ(最〇〇端)かもしれませんね(^^)

〒098-6758 北海道稚内市宗谷岬3

稚内を通って、ノシャップ岬へ寄ってから、南下します。

ノシャップ岬

ノシャップとは、「岬のそば」「岬がアゴのように突き出たところ」というアイヌ語、「ノッ・シャム」が語源となっています。

眼前には秀峰・利尻富士と花の浮島・礼文島、サハリンの島影をも一望することができ、夕暮れ時には地平線に沈む夕日が感動的な情景をつくりだしています。 ノシャップ岬(野寒布岬)のノシャップは、アイヌ語のノッ・サム(not-sam=岬の・傍ら)と推測され、根室にある日本最東端の納沙布(のさっぷ)岬と同じ語源。wikipedia

オロロンライン

オロロンラインという小樽から稚内までの日本海の海岸線の絶景ドライブルートを走ります。

小一時間走行して、対向車に一度も合いませんでした。

ただ、真っ直ぐな道路を走行するのですが、海と景色と道端の花と、曇っていても、とても気持ちがよかったです。

それと、周りに誰もいなかったので、自分のペースで気を使わずに走行できたことも気持ちがよかった要因と思います。

天候が、写真のように曇り空だったのが、惜しまれます。

森林公園びふかアイランド

森林公園びふかアイランド(キャンプ場)で雨を凌ぐ予定でした。

〒098-2366 北海道中川郡美深町字紋穂内

「道の駅びぶか」の裏の川の橋を渡ったところにあって、お風呂も近いので良かったです。

天候がはっきりしなかった2018年の6月から7月の北海道

天気予報は雨の予報でしたが、朝起きると、晴れていました。

晴れているうちに、少し移動することにしたのですが、国道40号線をひたすら南下していると小雨まじりになってきました。

大雪山の方に進路をとるために、国道39号線方面に

標高が上がってくると、気温が低下し、雨が強くなってきました。

さらに、雲の中に入ったようで、視界もほとんどない状態で走行です。

山の中でキャンプ泊をするつもりで走行していたけれど、山を通り過ぎて、帯広でホテル泊です。

北海道には梅雨がないと言われていますが、今年は完璧に梅雨のような天候でした。

インターネットの宿泊予約アプリは便利ですね。

私は、もしもの場合に備えてスマホアプリに入っています。

連日の雨の移動の時に、ネットから予約できるので、役立ちましたよ。

帯広から釧路へ

ホテルを出発すると、曇っていた空が、どんどん青色になってきました。

太平洋側まで一気に行って、海岸線(国道38号線)を走ることにしました。

天気が良いと気分まで良くなります。

展望台からの眺めは最高でした。

天気が良いと、オフロードでも走れてしまいます。

道路の横の牧草地が広々していて、気持ちの良い眺めでした。

ここでは、紹介していませんが、この辺りの海岸線は、太平洋側ですが、とても綺麗な風景を堪能できました。

尻羽岬・しれぱみさきー帆掛岩

綺麗な海の色、波の砕ける気泡に見惚れました。(尻羽岬・シレパみさきー帆掛岩)

駐車場から少し歩かなければなりません。

小さな海の中の岩の上には、鳥居が建てられていました。(すげー所に立てたなぁ)

晴れた日には、美しい海ですが、荒れたら大変なんだろうなと思いました。

WQPM+MM 釧路町、北海道

尻羽岬 帆掛岩

霧多布湿原

釧路湿原を通り越し、厚岸(あっけし)辺りまできました。

下の写真は霧多布湿原ですね。

このような湿原は、北海道のこの辺りの特徴かもしれませんね。

まるで北欧のような、(行ったことないのにいい加減なことを考えている)雰囲気だ。

平坦な大地と緑色の湿原と蛇行した川と街並みが、北海道以外では見れない風景を作っていた。

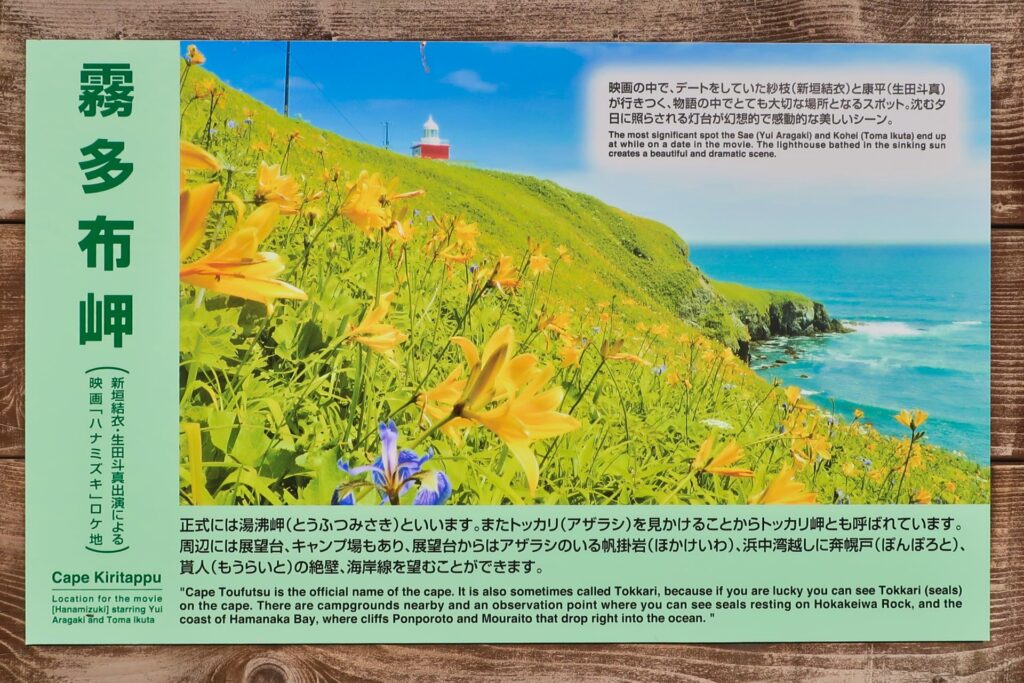

霧多布岬

浜中町の霧多布岬(きりたっぷみさき)は天候のせいもありますが、とっても綺麗でした。

ガッキー主演の映画「ハナミズキ」の舞台にもなったと書いてありました。

北海道から帰って、映画(ネット)を見たのは内緒です。

おじさんなので・・・・

映画「ハナミズキ」ロケ地 新垣結衣・生田斗真出演による

灯台の名前は、湯沸岬灯台(とうふつみさきとうだい)というのですね。

霧多布岬灯台ではない。

本来の岬の名前は湯沸岬(とうふつみさき)だったそうですが。

写真は、立て看板の写真に似せて撮ってみました。

カンゾウの花を大きく撮らなければならないことを、帰宅してから写真を見比べてわかりました。

霧多布岬(湯沸岬)北海道厚岸郡

霧多布岬(きりたっぷみさき)は霧多布湿原から陸繋砂州(トンボロ、浜中町)によって陸続きになった「湯沸(とうふつ)」島の先にある岬。

アゼチ岬

アゼチ岬も優しい感じのする景色でした。

前方に見える島は、断崖絶壁なので無人島(ケンポッキ島)なんだろうね。

岬の向こう側に、比較的大きな島が見える光景は、いいものですね。

嶮暮帰島(けんぼっきとう)は、北海道厚岸郡浜中町字嶮暮帰にある隆起海食性台地の島で厚岸道立自然公園に含まれる。

「けんぼつけ」「けんぼっけ」「けねほく」ともいう 東西2km、南北0.7km、周囲4.5km、面積71ha、最高地点標高59m。

琵琶瀬漁港の沖合約600m(琵琶瀬湾)にあり、かつては干潮時には本土との間が陸繋砂州となり、徒歩で渡れた。

現在は島全域が町有地で、定住者がいない無人島である。wikipedia

アゼチの岬

アゼチの岬 北海道厚岸郡

アゼチの岬は琵琶瀬湾(びわせわん)に突き出た岬で、小島・ゴメ島・検暮帰島を望め、浜中湾の海岸線を見渡すことができます。

霧多布岬キャンプ場

霧多布岬キャンプ場で、雨を凌ぐために2日間テントで過ごしました。

小さなテントだったので、快適性はなく、雨の晴れ間にコンビニまで往復して弁当を買いだして、命をつなぎました。

霧多布キャンプ場は、無料キャンプ場なのにWiFiも無料使用できます。(すごい!)

この時、WiFiで情報収集をすると、この後も天候は優れないらしい。

野付半島経由で北見まで

2日間お世話になった霧多布岬キャンプ場を後にする前に、早朝の薄暗い中、湯沸岬灯台まで歩いてきました。

まだ、灯台の明かりがあって雰囲気がありました。

小さな鳥がさえずっていたり、菖蒲の花などがまばらに咲いていました。

遠くが見えないときは、近くのものに注意がいきます。

納沙布岬(のさっぷみさき)

納沙布岬、灯台も霧の中でした。

霧で周りの様子が見えないので、根室市北方領土資料館で北方領土の勉強をしてしまいました。

故郷を占領されたままの人々の想いが伝わってきました。

人が豊かになって、国境がなくなると良いのかもしれませんが、難しいと考えますね。

風蓮湖

根室半島は、次回来たときの楽しみに取っといて、風蓮湖に来ました。

霧は少し、晴れてきましたが、曇り空です。

湖の様子も、少しガスっていたので、よく見えませんでした。

次回のお楽しみにします。

地図で見ると、風蓮湖先端まで道路がつながっているように見えたので、行ってみるつもりでしたが、だんだんと砂が深くなってきて、オンロードのリッターバイク、それも荷物満載では無理かもしれないと思い、素直に諦めました。

次回は、オフロードバイクで先端まで行ってみたいです。

晴れていたら、じっくりと観察してみたいところだったので、次回が楽しみですね。

〒086-0523 北海道野付郡別海町走古丹

野付半島

楽しみにしていた野付半島は、霧の中、周辺の風景が見えません。

近くに少し高台があれば、この半島の面白い形が観れるのにと思いました。

地図を見て、野付半島は、なんでこんな面白い形になったのだろうと、近くに展望台があると面白いかもしれません。

砂嘴(さし、英: sand spit)とは沿岸流により運ばれた漂砂が静水域で堆積して形成される、嘴 (くちばし) 形の地形のことである。 砂嘴が発達して対岸、またはその付近までに至ると砂州と呼ばれる。

砂嘴が枝分かれしているような地形は分岐砂嘴と呼ばれる。

清水港が分岐砂嘴の好例である。島と繋がった場合、陸繋砂州と呼び、繋がった島を陸繋島と言う。wikipedia

野付半島 トドワラ

写真はトドワラかな?

ガスっていて、よく見えませんでした。

近くまで行きたかったです。

〒086-1645 北海道野付郡別海町野付63

トドワラとは、立ち枯れたトドマツの残骸が湿原上に立ち残り、荒涼とした特異な風景を形作り、観光地となっている。

野付風蓮道立自然公園に含まれる。 その成立は、砂嘴上のトドマツ林が、海水面上昇ないし地盤沈降に伴う地面の浸食により枯死したものと見られ、1954年(昭和29年)の洞爺丸台風が枯死を加速したとも言われる。

ほとんどは樹齢100年前後のトドマツであるが、それよりやや古いエゾマツも混じる。

年々腐朽したトドマツの枯れ木が風化・消滅しつつあるため、いずれは何もない湿原と化すと予想されている。wikipedia

天気予報では明日から大雨です

明日からの雨に備えて北見のホテルを予約しました。

雨で全く見れなかった、大雪山周辺を散策するための拠点です。

斜里岳を横目に小清水町、美幌町、そして北見市に

知床半島の南側、羅臼の海岸にも行く予定だったのですが、初めての土地では、どうも距離感が掴めないですね。

テントの中で無謀な計画をしていましたが、街の中で雨天をやり過ごして、北海道の山を見たいと考えていました。

北見市のホテル滞在中に大雨で石狩川が氾濫!

何てこった!

北見に宿を取ったのに、石狩川方面はしばらくは通れませんでした。

ホテルのニュースで映されていた映像、数日前に通ってきたところだろうか。

2日間、雨で足止めを食らったが、南の方面が、天候が回復しそうな予報であった。

襟裳岬まで行こう!

また、土砂降りの中の走行である。

バイクの場合、雨が降ると、コンビニや道の駅でさえ入るときに躊躇します。

足寄町の道の駅は、学生時代に聞いていた松山千春さんのコーナーがあった。(懐かしい)

コーヒー一杯紙コップでもらったら、コップを捨てるゴミ箱がない。

面倒な世の中ですが、コップは、コーヒーを買ったところに引き取っていただいた。

最近のバイクでキャンプ旅の最大の問題は、ゴミ対策かもしれないなと、考えていました。

足寄町から池田町を通って、336号線から黄金道路を通って襟裳岬に

襟裳岬

襟裳岬には立派な襟裳岬風の館という建物があって、中に入ってみたが、天候が悪かったせいか、あまり覚えていません。

建物の名前の通り、駐車場では、強風でバイクが倒れそうでした。

浦賀町にあるホテルでまたもや雨を凌ぐことにしました。

次の日は雨でしたが、タバコ臭い部屋で、禁煙ルームも空いていないので、雨の中移動です。

苫小牧のホテルで泊まることにしました。

雨で濡れると、ホテルの洗濯機や乾燥機は重宝します。

道南へ向かう

倶多楽湖(くったらこ)

登別温泉近くの倶多楽湖(くったらこ)に寄ります。

典型的なカルデラ湖ですね。

カルデラ湖の近くには、温泉があって、地中から蒸気が上がっているところが多いのですね

俱多楽湖公園線をグルっと周って登別温泉へ

登別温泉

蒸気と硫黄の匂いがすごいですね。

北海道の温泉はダイナミックです。

雨と早朝のせいで、観光客は誰もいませんでした。

ゆっくりと、温泉にでも入りたいよー

〒059-0551 北海道登別市登別温泉町

オロフレ峠

洞爺湖方面まで山越えです。

オロフレ峠では、雲の中ですね。

前が見えない霧のワインディング道路は、しんどかったですね。

雲の中を走っているような感じでした。

晴れていたら、オロフレ峠展望台からの眺めを堪能したかったけれど、、惜しかったですね。

道道2号線(洞爺湖登別線)のオロフレ峠の石碑には、支笏洞爺国立公園の洞爺と地獄谷で知られる登別温泉とを結ぶ観光ルートで、最初は私費を投じて作られたことが書かれていました。

〒059-0553 北海道登別市黄溪

雲石峠

内浦湾(太平洋側)沿いを通って八雲町から日本海側に抜ける国道277号線を山越えします。

下の写真は、277号線 雲石峠です。

雲の中でしたが、比較的快適な道路でした。

この道路は、比較的大きなカーブが多かった印象です。

天気が良くて見通しが良ければ、バイクでは楽しい道路かもしれませんね。

〒043-0401 北海道二海郡八雲町熊石見日町

太平洋側から日本海側に抜けて

平田内温泉熊の湯

日本海側に抜けて、平田内温泉熊の湯に行ってみました。

滝のような清流の横にある、岩をくりぬいた露天風呂は、とっても気持ち良かったです。

脱衣場はあるのですが、スッポンポンで10メートル??くらい岩場を降りて、入るのですが、誰もいなかったのでゆっくりと大自然を満喫できました。

また入りたいです。

駐車場から少し離れている露天風呂です。

写真は脱衣場ですが、単なる雨凌ぎかな。

盗難の注意の看板がありました。

貴重品は、脱衣場に置かない方が良いでしょう。

鮪の岬展望スポット

露天風呂に入ったら、曇りのち晴れのような天気になりました。

日本海側の一部の海岸線の様子です。

比較的細かい柱状節理かなと思いました。

鮪の岬(しびのみさき)展望スポットからの眺めです。

館の岬

地層がみえるので、海中で堆積した地面が盛り上がった部分と思われます。

地球の激しい地殻運動が垣間見られますね。

館の岬

東洋のグランドキャニオンと命名されたみたい。

黒っぽい砂岩層(さがんそう)と、白っぽい凝灰岩層(ぎょうかいがんそう)が海底へ交互に重なって堆積した地層で、その後の地殻変動により陸上に隆起し、整然とした断層面を露出しています。トンネルはよく崩れるようだ。

館の岬 白亜の断崖 北海道

館の岬 白亜の断崖 北海道

館の岬の地層は、約300万年前の鮮新世に海底で堆積した地層で東洋のグランドキャニオンと呼ばれている。

白神岬

このずーと先の、北海道駒ヶ岳近くのキャンプ場でテント泊を予定していましたが、白神岬(北海道最南端)まできたところで、天候が怪しいのでUターンして宿泊地を探します。

天候には翻弄されてきたので、完璧に弱気になっている俺。

〒049-1524 北海道松前郡松前町白神

夷王山キャンプ場

夷王山キャンプ場

〒049-0601 北海道檜山郡上ノ国町字勝山520

テント泊しました。

風力発電の風切音がすごくて、ゆっくりと寝れませんでした。

さらに、熊が出没したとトイレのところに書いてありました。

食べ物は、すべて、バイクのパニアケース にしまい込んで、尚且つ匂いが漏れないように厳重に袋詰めをしました。

テントの中には、飲み食いは水だけにしました。

自分の他には誰もキャンパーはいなかったので、とても心細かったなぁ。

北海道からの撤退を決断

今回の北海道は雨で、十分満喫したとは言えないが、老体の私にはこのくらいが限度のようです。

今日を最後に、小樽からフェリーに乗り込んで帰宅する予定にしました。

北海道最終日

海沿いの道路を通って、見て気になったところに立ち寄るスタイルとしました。(いつも無計画の、行き当たりばったり)

途中で見つけた鳥居にただならぬ感じ

太田山神社

社(ヤシロ)は向かいの海側にありましたが、鳥井の向こうに階段が、山に向かって続いています。

少し上ったところで、詣りができるのかと思って、階段を登ってみると、足の裏が半分くらいしか乗らないのだ。

さらにロープに捕まらないと登れないような急な階段を登っていくと、

そこには、社(やしろ)はありませんでした。

今日はフェリーの時間があるので、ここで退散です。

後からネットで調べてみると、wikipediaでは、上のような情報がありました。

太田山神社(おおたさんじんじゃ)とは、北海道久遠郡せたな町にある神社である。北海道本土で最も西に位置する神社であり、また道南五大霊場の一つであるとされている。

地元では太田神社または太田の神社とも呼ばれ、猿田彦大神を祀る。旧社格は村社(太田神社)。 当神社は太田山の中腹にあり、社殿までの道程は急勾配の階段を始め、両側に設置されたロープを使わなければ登れない、降りられないほどの山道である。 北海道道740号北檜山大成線沿いに最初の鳥居が建っているが、そこからは平均45度の斜度を持つ急峻で長い石段が現れる。

それを過ぎると草木の生い茂る獣道にも似た山道や足場が続く。

付近一帯はヒグマ、ブヨ・蚊・ハチやマムシに遭うことがあり注意・対策が必要である。

途中には仏像が置かれた大石や女人堂があり、山道の最後に高さ7mはある北尋坊の崖がある。

そこに設置された鉄輪とロープを使って登ったところに太田山神社の本殿が建っている。 命がけの参拝、日本一危険な神社との評判らしいですね!wikipedia

今回の北海道の旅で、学んだこと

オフロードバイクを選択

オフロードにも行ってみたいのですが、オンロードのリッターバイクではリスクが高いですね。

これを経験に、また、北海道を満喫するための準備を整えて、旅の計画を立てています。

天候の先読み

どんな天候でも、しっかりと対処できるように準備すること。

3周くらいするつもりで挑んだ北海道ツーリングは、思った以上に雨の日の走行は過酷でした。

当サイトのお天気ページです。

旅の途中で、たくさんのお天気情報を一度開くだけでOK !

QRコードをクリックまたは、スマートフォンで読み取ってページを表示させて下さい。